Die Brennnessel – botanisch betrachtet

Die Brennnessel – botanisch betrachtet

Die Pflanzenfamilie der Urticaceen

Die Brennnesselgewächse (Urticaceae) gehören zur Pflanzenordnung der Rosaenartigen (Rosales).Die Gattung Urtica umfasst weltweit 30 bis 70 Arten. Nur in der Antarktis kommt keine Brennnesselart vor. In Östereich ist die Brennnessel fast überall anzuteffen. Zumeist ist es die Große Brennnessel (Urtica dioica L. ), seltener die Kleine Brennnesel (Urtica urens L.).

Die in Europa wichtigsten Brennnesselarten sind:

Die Große Brennnessel (Urtica dioica L.)

Die Große Brennnessel erreicht Wuchshöhen von bis zu 3 m und ist in ganz Europa weit verbreitet. Die Pflanze ist ein sogenannter Stickstoffzeiger, was bedeutet, dass sie auf besonders Stickstoffreichen Böden wächst.

Die Kleine Brennnessel (Urtica urens L.)

Die Kleine Brennnessel erreicht Wuchshöhen von lediglich 60 cm und ist ebenfalls auf der gesamten Nordhalbkugel zu finden. Die brennende Wirkung der Kleinen Brennnessel ist stärker als jene der anderen Brennneselarten. Die kleine Brennnessel weist jedoch die gleiche therapeutische Wirkung wie alle anderen Brennnesselarten auf.

Die Röhricht-Brennnessel (Urtica kioviensis L.)

Die Röhricht-Brennnessel, auch Russische oder Sumpf-Brennnessel genannt, ist eine Brennnesselart die Wuchshöhen von bis zu 2 m erreichen kann und in Osteuropa und in Sibirien zu finden ist. Die Röhricht-Brennnessel eignet sich besonders gut für die Fasergewinnung.

Die Pillen-Brennnessel (Urtica pilulifera L.)

Die Pillen-Brennnessel, auch Römische-Nessel genannt, ist eine Brennnesselart, die 30-100 cm hoch wird. Die Pillen-Brennnessel ist vor allem im Mittelmeerraum und im südwestlichen Asien weit verbreitet. Die Früchte wurden in der Antike als allgemeines Stärkungsmittel verwendet.

Die Große Brennnessel (Urtica dioica L.)

Der botanische Name der Brennnessel ist Urtica und bedeutet „die Brennende“. Überall wo sich Menschen aufhalten und sich Stellen in der Natur befinden wie beispielsweise an Schuttlagerplätzen, Gerümpel-Ecken im Garten oder an alten Mauern und Zäunen, überall dort siedelt sich die Brennnessel gerne an. Man findet sie auch gerne an Bachläufen, Wiesen, an Böschungen zwischen Feldern, im Wald und Bahngleisen. Innerhalb eines Jahres können sich die flachverzweigenden Wurzeln auf einem Quadratmeter ausbreiten und in wenigen Jahren ein filziges, frostresistentes Wurzelgeflecht bilden. Die ausdauernden, krautigen Arten bilden Rhizome als Ausbreitungs- und Überdauerungsorgane. Die Brennnessel ist eine sehr robuste und anpassungsfähige Pflanze, selbst in Steinspalten kann sie einen Lebensraum finden. Ende Februar kann man unter dem Schutz des Baumlaubes bereits die ersten feinen Triebe finden, welche bis in den Sommer hinein bis zu zwei Meter hoch werden können. Bei genügend Feuchtigkeit und günstigem Standort wächst die Pflanze im Herbst weiter und kann schließlich bis zu drei Meter Höhe erreichen.

Die Zeigerfunktion

Ein starker Brennnesselwuchs gilt allgemein als Zeiger für einen Stickstoff-reichen Boden und bildet sich oft als Ruderalflora auf früher besiedelten Stellen aus. Eine große Anzahl Brennnesseln in einem Gebiet kann also auf eine ganze Reihe von Umständen hindeuten und erlaubt es somit, auch ohne chemische Untersuchungen durchzuführen, Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit zu ziehen.

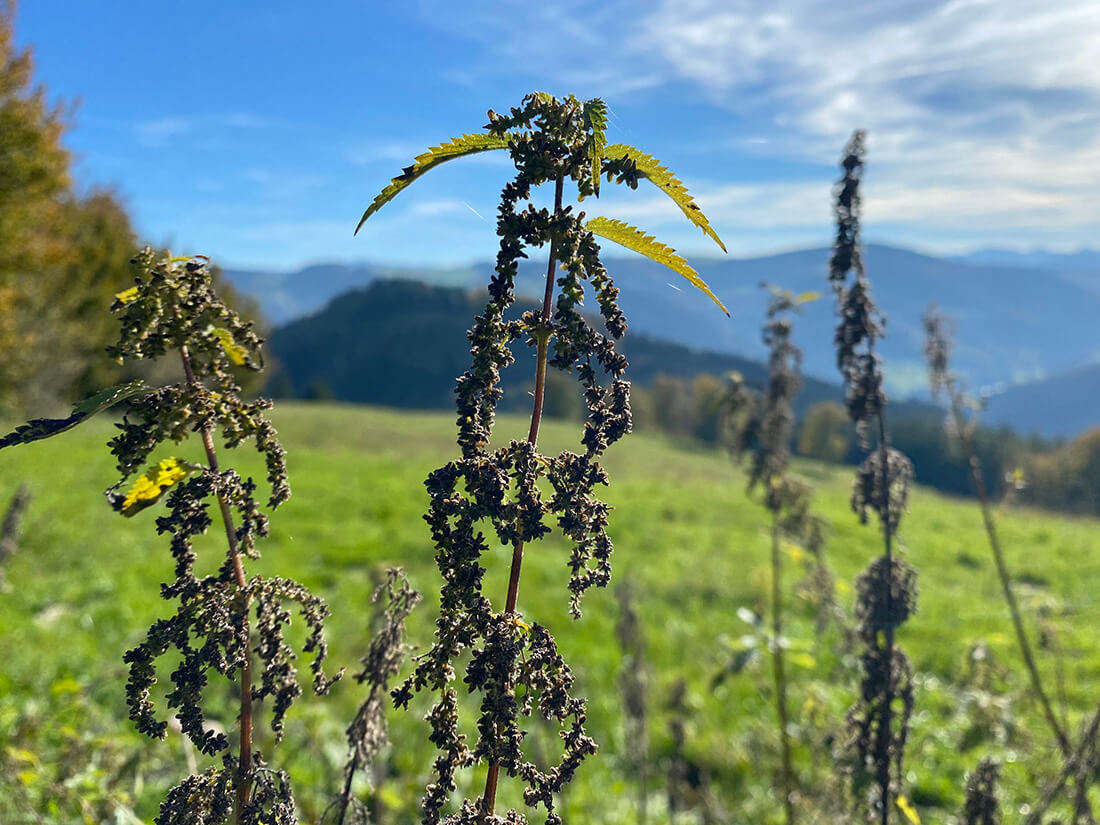

Pflanzenbeschreibung

Die grünen Pflanzenteile der Brennnessel sind mit Brennhaaren besetzt. Ihre oft vierkantigen Stängel sind verzweigt und der Wuchs ist aufrecht, aufsteigend oder ausgebreitet. Die meist kreuz-gegenständig angeordneten Blätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die einfachen Blattspreiten sind elliptisch, lanzettlich, eiförmig oder kreisförmig. Sie besitzen meist drei bis fünf (bis sieben) Blattadern. Der Blattrand ist gezahnt. Oft sind Stängel und Blätter auch rötlich angelaufen.

Die Brennhaare

Die „brennende“ Bekanntschaft mit den Brennnesseln hat wohl schon jeder gemacht. Nach der Berührung der Pflanze entstehen auf der Haut schmerzhafte Quaddeln (Schwellungen). Diese Brennhaare hat die Pflanze als Schutzmechanismus, als Schutz vor Fressfeinden, entwickelt. Unter dem Mikroskop betrachtet sind es lange Röhren, deren Wände im oberen Teil durch eingelagerte Kieselsäure hart und spröde wie Glas sind. Das untere, flexiblere Ende ist stark angeschwollen und in einen Zellbecher eingesenkt, die Spitze besteht aus einem seitwärts gerichteten Köpfchen, unter dem durch die hier sehr dünne Wand eine Art Sollbruchstelle vorhanden ist.

Die Brennnessel ernten

Brennnesseln lassen sich gefahrlos anfassen, indem man sie von unten nach oben überstreicht und sozusagen beherzt (bewusst) erntet. Andernfalls kann das Köpfchen schon bei einer leichten Berührung abbrechen und hinterlässt eine schräge, scharfe Bruchstelle, gleich der einer medizinischen Spritzenkanüle. Bei Kontakt sticht das Härchen in die Haut und sein ameisensäurehaltiger Inhalt („Methansäure“) fließt in die Wunde und verursacht brennenden Schmerz und oft auch juckende Entzündungen. Eine Nesselsucht (Urtikaria) folgt aber später und intensiver an den Kontaktstellen mit empfindlichen Hautschichten, meist über der Fußsohle (Knöchel- und Spannbereich).

Weitere Wirkstoffe sind in der Brennflüssigkeit enthalten: Serotonin, Acetylcholin, Histamin und Natriumformiat. Bereits ein Zehnmillionstel Gramm dieser Brennflüssigkeit reicht aus, um die erwähnte Wirkung zu erzielen.

Erwähnenswert sei an dieser Stelle, die Verwendung der Brennnesseln mit ihren Brennhaaren bei der sogenannten Reiz-Therapie (Urtication), welche bei Rheuma und Gicht durchgeführt wird. Mehr zur „Urtication“ gerne in einem weiteren Blog-Beitrag.

Ethnobotanik

Es gibt in der langen Geschichte der Brennnessel eine Vielzahl ethnobotanischer Traditionen und Bräuche über die Pflanze, die teilweise dem Bereich der Mythen und des Wunderglaubens entstammen.

Einige der bekannten Bräuche:

- Am Gründonnerstag: Man isst Gemüse aus und mit Brennnesseln, was für das folgende Jahr vor Geldnot schützen soll.

- Am Johannistag eine Brennnessel-Palatschinke zu essen, um gegen Nixen- und Elfenzauber gefeit zu sein.

- Am 1. Januar Brennnesselbrot zu essen, um sich ein gutes Jahr zu sichern.

Die Brennnessel im Jahreskreis

Die Brennnessel ist das ganze Jahr für uns zugänglich. Von März bis Oktober können wir sie frisch vor unserer Türe pflücken und verwenden. Anhand unterschiedlichster Haltbarkeitsmethoden können wir auch in der kalten Jahreszeit die Wirkstoffe der Brennnesselpflanze gut nutzen. Wer die Brennnessel über das Jahr hinweg beobachtet, sich mit ihr auseinandersetzt, wird ihre vielen Facetten entdecken. Sei es als wertvolles Nahrungs- und Stärkungsmittel, als Heilmittel und als vielseitiges Hilfsmittel in vielen Alltagslagen.

Frühling

Nach einem langen Winter möchten wir im Frühling wieder in Schwung kommen. Den Körper reinigen und von Schlackenstoffen wie Schleim und Giften befreien. Die jungen Triebe der Brennnessel sind voller Energie und Wirkstoffgehalt.

Sommer

Im Sommer hilft uns die Brennnessel andere Pflanzen zu stärken. Man verarbeitet sie als Dünger oder auch zur Insektenbekämpfung. Wir sammeln die Blätter und sorgen für den Vorrat an Brennnesseln für die weiteren Verarbeitungen im Herbst und Winter. Im Spätsommer schenken uns die Brennnesselpflanzen ihre gehaltvollen Samen.

Herbst/Winter

Im Herbst sammeln wir nochmals das Pflanzenkraut zur Stärkung im Winter. Die Wurzel der Brennnessel sammeln wir im Spätherbst und Winter. Zu dieser Zeit kann man die Vorräte gut verarbeiten und getrockneten Blätter und Wurzeln auch verräuchern.

Bobachtet man diese königliche Wildpflanze im Jahresverlauf, so wird man wahrnehmen, dass sie sich ständig verändert und durchgängig mit wertvollen Pflanzenteilen versorgt. Daraus lassen sich unzählige kulinarische Genüsse, Heilmittel und vielfältigste Anwendungen zaubern.

Quellen:

Eckehart J. Jäger, Klaus Werner (Hrsg.): Exkursionsflora von Deutschland. Begründet von Werner Rothmaler. 10., bearbeitete Auflage. Band 4: Gefäßpflanzen: Kritischer Band.

Elsevier, Spektrum Akademischer Verlag, München/Heidelberg 2005, ISBN 3-8274-1496-2, S. 188.

Heidelore Kluge: Brennessel: Heilpflanze und mehr. Haug, Heidelberg 1999, ISBN 3-7760-1751-1.

Renate Spannagel: Heilkraut Brennnessel. Weltbild, Augsburg 1998. ISBN 3-89604-731-0

Heidelore Kluge: Brennnessel. Haug, Heidelberg 1999, 2001. ISBN 3-7760-1751-1

Eva Hanke, Ernst Wegner: Brennnessel. Droemer Knaur, München 1999, 2000. ISBN 3-426-87041-X

Manfred A. Fischer (Red.): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol.

Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz 2005, ISBN 3-85474-140-5; Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 7. Auflage, Ulmer, Stuttgart 1994, ISBN 3-8252-1828-7;

Werner Rothmaler: Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 2: Gefäßpflanzen. 13. Auflage, Volk und Wissen VEB, Berlin 1987, ISBN 3-06-012557-0;

Hans Ernst Hess, Elias Landolt, Rosemarie Hirzel: Bestimmungsschlüssel zur Flora der Schweiz. 3. Auflage, Birkhäuser, Basel 1991, ISBN 3-7643-2606-9